织花带、做马甲……上海土布走进大学课堂成为“爆款”课程

从黄道婆“衣被天下”的传奇,到“乌泥泾手工棉纺织技艺”入选国家级非遗,元代以来,上海这片土地一直与棉纺织技艺紧密相连。棉纺织技艺是如何深入影响江南人民生活的?华东师范大学尝试以三个劳动教育项目,让00后学生与这一深植于上海的技艺发生联系。

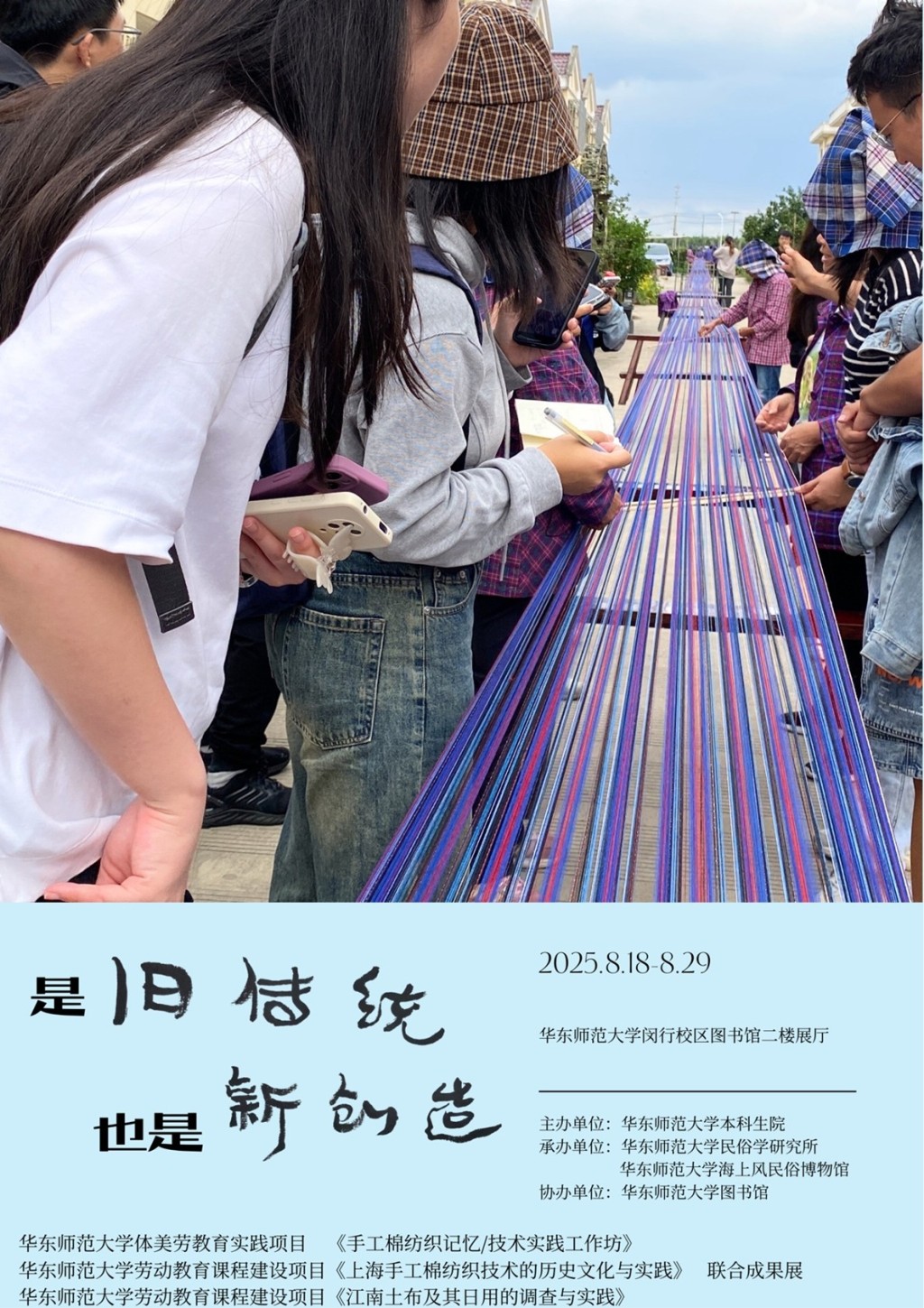

8月下旬,华东师范大学闵行校区图书馆内举办了一场“是旧传统,也是新创造:江南手工棉纺织技术的校园传承实践成果展”。这场展览不仅集中呈现了江南手工棉纺织的文化魅力,更揭开了该校劳动教育课程的创新密码——将传统技艺搬进课堂,让劳动课成为学生争相选课、真心喜爱的“爆款”课程。

非遗传承与劳动教育的双向呈现

提及江南手工棉纺织,绕不开 “黄道婆” 这个名字。元代初年,这位生于松江府乌泥泾的女子,在海南学习先进棉纺织技术后返乡,改良出三锭纺车,革新轧棉、弹棉、织布工艺,让原本“厥功甚艰”的棉纺织效率大幅提升。此后,松江棉纺织业迅速崛起,“衣被天下”的美誉传遍全国,上海也成为江南棉纺织文化的核心发源地之一。

由黄道婆技艺衍生而来的上海土布,更是在千百年间融入江南百姓生活。从日常衣物到婚嫁嫁妆,土布上的几何纹、吉祥纹,不仅是审美表达,更承载着地域民俗与生活智慧。2006 年,“乌泥泾手工棉纺织技艺”成功入选之一批国家级非物质文化遗产名录,这份凝结着历代匠人智慧的技艺,正式成为国家级文化瑰宝,也为当代校园传承埋下了文化根脉。

此次展览是该校社会发展学院民俗学研究所王均霞副教授主持的三项劳动教育项目的联合成果。“2020年,国务院发布《 *** 中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》后,高校积极推动劳动教育课程的开设。2021年我们看到学校发布了劳动教育精品课程项目申报,我们就报了棉纺织相关项目,2022年秋季学期正式开课。”王均霞老师总共申请了三个项目:《上海手工棉纺织技术的历史、文化与实践》《江南土布及其日用的调查与实践》与《手工棉纺织记忆 / 技术实践工作坊与手工棉纺织成果展》。前两个项目属于学校公共必修课程的“劳动与创造”模块,后一个项目属于学校体美劳教育教学改革研究与实践项目。“工作坊更像沙龙,不是正式课程,而这次展览就是依托课程收集的学生实物、调查资料做的教学展,也是学术研究与教学成果的呈现。”

走进展览现场,学生 *** 的土布马甲、织就的江南花带格外吸睛,这些作品来自历次课程的积累。展览按“历史、传承、创造”分为三个板块:之一板块根植江南社区的纺织传统,呈现传承人的劳动叙事与实践,展品以50后传承人杨美芳老师的物品为主——包括妈妈留给她、她用来背大女儿的三角包袱,舅妈送的土布头巾,十五六岁织的之一块彩色纹样布,还有她结婚时的喜布、日常穿的土布衣服等等,“我们想通过这些实物,展示土布怎么连接起传承人的日常生活,让大家知道传统棉纺织在过去的样子”;第二板块聚焦代际互动,并置杨美芳织成的花带和学生的花带作业,体现 “50后传承人与00后新生代的传承互动”;第三板块则主要呈现学生充满了创造性的土布马甲作品。美术系学生绣上“free style”彰显个性,设计学院学生注重审美表达,“不同专业学生在设计中融入了自己的专业特点,了解传统但不被传统束缚,特别有年轻人的活力”。

50后传承人杨美芳老师的物品

第二板块,杨美芳织成的花带和学生的花带作业。

第三板块,学生 *** 的土布马甲。

从认知到创造的沉浸式学习

目前,《上海手工棉纺织技术的历史、文化与实践》已开课4轮,今年将迎来第5轮,《江南土布及其日用的调查与实践》开课3轮,工作坊开展4次。两门课程虽同属棉纺织主题,但实践方向各有侧重。王均霞老师解释:“手工棉纺织技术课会讲黄道婆与江南棉纺织的关系、上海土布纹样里的乡土文化。我们带学生去黄道婆纪念馆和上海周边农村调查,重点教学生编织江南花带,从平纹到花纹,直到熟练掌握;江南土布课则侧重用土布做现代物件,大家先练平针缝、回针缝、藏针缝等基础缝纫技巧,做个布垫、束口包练手,最后完成一件简易土布马甲,我们会考虑学生实际情况,不搞太难的设计,学生能按自己能力加刺绣、创意设计,核心是练习技巧、建立对土布的认知。”

《江南土布及其日用的调查与实践》课程学生参观黄道婆纪念馆。

《江南土布及其日用的调查与实践》课程学生赴黄道婆纪念学习三锭纺车的使用。

为了让学生贴近非遗真实传承场景,课程团队会尽量带学生走进传承人生活现场。“不是让传承人特意表演,而是去看他们真实的纺织状态。比如奉贤区盐行村,六七位老人还会相约一起经线、织布,分好线、做好标记,织好的布自己穿、自己用。”王均霞说,这种体验对学生很珍贵,“平时他们很少有机会看到织布过程,去现场能直观感受非遗在生活中的样子。”

《江南土布及其日用课程》学生赴奉贤区盐行村做经布调查。

在开《上海手工棉纺织技艺的历史、文化与实践》课程之前,王均霞跟杨美芳老师学会了花带编织技艺。她在自己学会了这项技艺之后,体会到了传承人与研究者在学习这门技术上的区别。“杨老师没怎么上过学,教的时候只演示不讲解,问花纹怎么织,她就给我演示,我花了很多时间才学会。但当我自己学会了之后,我在课堂上尝试为各种不同的花纹编织 *** 总结出一套程式,直观展示给学生看”。这段经历让她有了新思考:“传承人的技艺学习是靠耳濡目染、口传心授的,不依靠文字。而我在课堂上是依靠文字、图像来总结其中的知识体系的。这让我意识到,高校做非遗传承,学术研究、文化宣传和技艺实践得结合,自己会技术,才能讲透里面的门道,才能看到更多非遗内部的知识体系。”

《上海手工棉纺织技术的历史、文化与实践》课程学生学习织花带。

《上海手工棉纺织技术的历史、文化与实践》课程学生花带作品。

手工棉纺织相关的两门课程一直是华东师范大学的“抢课热门”,每门课20个名额一开放就被抢空。经常有没抢到课的学生发邮件问,是否能再增加几个名额。而学生的喜爱,源于实践带来的扎实收获——36个课时的长时段学习,让他们从“零基础”到熟练掌握织花带、做马甲,甚至能自主创新设计。

“我希望通过这些课程,让学生们去了解江南手工棉纺织的历史,并且体验劳动本身。我们不把手工棉纺织看成一个很文艺的东西,而是把它看成一项祖辈生活中重要的劳动。这项劳动到底是什么样的?我希望学生能在课上感受到。” 王均霞说。

从陌生到认同,代际联结正在发生

课程结束后,王均霞会让学生写“技术学习感想”, “基于他们的技艺实践写出真实感受就行。”这些感想里,藏着学生最真挚的成长印记。

对于江南棉纺织文化,学生们从“陌生”到“认同”。一位学生写道:“课程伊始,我对江南土布的认知仅限于它是一种传统的纺织品,对其背后的历史、文化以及 *** 工艺都知之甚少。通过老师的讲解和课堂的学习,我逐渐了解到江南土布的历史渊源、发展脉络以及它在江南地区人民生活中的重要地位。这种布料不仅仅是一种物质文化的体现,更是江南地区人民智慧和勤劳的结晶。”

《上海手工棉纺织技术的历史、文化与实践》课程杨美芳老师教学生接线头。

劳动的辛苦与成就感,在学生笔下格外鲜活。“我觉得好累,两个小时的低头织花带,觉得这不仅是对我们织花带技术的练习还是对我们颈椎的挑战,每次上完课,我都会不由地感叹一句,织布真好玩,但也好累哦。由此亲身经历也让我意识到了以前的女子把织布当作主要工作,甚至是劳作过后还要做的事,这看似轻松,实则不容易啊。” 而当完成马甲时,这份辛苦又化作满满的自豪:“当最终完成,将马甲拿在手中审视时,一种强烈的满足感油然而生。它或许不够‘完美’,针脚细看仍有手工的痕迹,但正是这些‘不完美’,清晰地记录着我的每一次下针、每一次调整、每一次坚持。这份经由双手创造、带有个人印记的实物,其带来的成就感,远非购买一件现成品可比。”

另一位学生也激动地分享:“当一件完整的马甲终于呈现在我面前时,那种激动的心情难以言表。我迫不及待地试穿了一下,虽然有些地方的针脚可能还不够完美,尺寸也许有一点点偏差,但那一刻,‘我居然真的用布片做出了一件能穿的衣服!’这种强烈的成就感瞬间涌了上来。之前所有的辛苦、反复拆线、手指被扎都变得无比值得。”

《江南土布及其日用的调查与实践》课程学生华奕佳的作品。

更意外的收获,是课程促成了学生与家人的代际联结。“在上这门课之前我只在 *** 上见过织布机,我用手机记录下纺车、织布机还有各种土布。与家人交流时,才发现原来我的奶奶也会织布,但在这之前她从来没有提起过。” 一位学生回忆道,“奶奶没有上过学,但是她和自己的兄长学算术,跟着我学写字,工作之外喜欢纺织,在里面加入她对美的理解。那个时期的女性受教育程度不高,但她们也有自己的思想,只是缺少表达的平台和聆听者。所以她们喜欢纺织,她们喜欢搭配色彩,以生活中的事物为灵感,织成土布上的各种图案。”

这种发现,恰好契合了王均霞老师的期待:“现在90后、00后和父辈祖辈生活经验是有断层的,希望通过这门课,让他们多理解长辈的生活,而学生的感想证明,这种代际连接真的在发生。”